stdClass Object

(

[id] => 20207

[title] => Un ministero della pace è necessario

[alias] => un-ministero-della-pace-e-necessario

[introtext] => Opinioni - Dare un nome così impegnativo a un incarico di governo significherebbe fare qualcosa di profetico, in tempi di guerra. Dare un incarico a una figura femminile lo sarebbe ancora di più

di Luigino Bruni*

pubblicato su Avvenire il 29/06/2025

La storia civile e morale dei popoli può essere scritta seguendo la storia dei loro ministeri. I ministeri soppressi, i nomi nuovi dati ai vecchi ministeri, i nomi scelti per i nuovi. Il governo Mussolini, ad esempio, nel ventennio più buio della nostra storia moderna, cambiò nomi a vecchi ministeri, ne soppresse alcuni e soprattutto ne introdusse molti di nuovi: ministero delle corporazioni, ministero della produzione bellica, dell’educazione nazionale, della cultura popolare, ecc. E conservò il ministero della guerra.

[fulltext] => Nel 1947, il governo de Gasperi cambiò il nome dell’antico ministero della guerra in “Ministero della difesa”, un nuovo nome frutto dell’infinita tragedia delle guerre, del fascismo, dell’Assemblea Costituente. Un nome figlio della stessa coscienza collettiva che in quello stesso anno stava scrivendo l’Articolo 11 della Costituzione repubblicana, sul ripudio della guerra. I molti governi della Repubblica hanno poi introdotto, di quando in quando, nuovi ministeri (Ministero del turismo, dei beni culturali e ambientali, dello sport …), e cambiato nome ad altri; come quando, dopo un lungo iter che coinvolse governi di tutti gli orientamenti politici, il “Ministero della pubblica istruzione” venne amputato dell’aggettivo “pubblica”. Un nome poi, ancora modificato e danneggiato dal governo Meloni, che all’istruzione non più pubblica volle aggiungere il triste sostantivo “merito”. Chiunque abbia creato una impresa, una istituzione o una associazione, sa che la scelta del primo nome o il suo eventuale cambiamento è sempre un fatto estremamente importante. Si cambia il nome in seguito a un evento decisivo, a un trauma, un lutto, un matrimonio, un cambiamento d’epoca che modifica radicalmente le coordinate della vita, di una comunità, del mercato e della società. Non è mai un’operazione estetica, non dovrebbe mai esserlo. Le guerre sono tornate dentro casa, anche se facciamo finta che riguardino solo gli altri, e noi interpretiamo la parte comoda di chi invia soltanto armi di difesa o di chi aumenta l’arsenale militare per prudenza. Quelle guerre che, almeno in Europa, pensavamo di aver consegnato ai soli libri di storia, sono invece tornate dentro i giornali e le cronache, dentro i temi dei nostri figli a scuola. Da qui una prima domanda: non sarebbe opportuno o necessario cambiare almeno il nome dell’attuale Ministero della difesa in “Ministero della difesa e della pace”? Così, dopo la prima trasformazione da Ministero della guerra a Ministero della Difesa, oggi, in un tempo tornato drammaticamente bellico, si potrebbe fare un passo culturale ed etico nella sola direzione giusta, con un umile cambiamento del nome.

Ma si potrebbe fare ancora qualcosa di più e di davvero profetico: prendere molto sul serio la Campagna per l’istituzione di un Ministero della pace, originariamente lanciata negli anni Novanta da Don Oreste Benzi, poi rilanciata su queste pagine qualche mese fa da Stefano Zamagni (in questo buon allievo di Don Oreste), e oggi fatta propria da diverse associazioni. Cosa c’è di più opportuno e necessario di questo nuovo ministero? La politica ha altro in mente, lo vediamo, e così firma la richiesta Nato di riarmo, rispondendo in modo sbagliato alla nostra stessa preoccupazione. Solo una campagna che diventa prima palla di neve e poi valanga potrà ottenere ciò che oggi appare solo desiderio o utopia. Perché, lo sappiamo dalla storia, quando la realtà raggiunge e supera una invisibile soglia critica, essa rivela una sua disciplina assoluta che si impone sopra tutte le ideologie e gli interessi di parte.

Come dovrebbe funzionare un tale Ministero? Quali i suoi uffici e dipartimenti? Quali le sue competenze? Tutto questo si vedrà, ma ora occorre solo continuare la campagna, a tutti i livelli. Perché, come amava dire Don Oreste, «le cose belle prima si fanno e poi si pensano». E cosa c’è di più bello della pace? In ogni tempo, in ogni luogo, nel nostro tempo?

Infine, il ministro di questo nuovo Ministero dovrebbe essere una donna. La Bibbia è piena di “donne di pace” (alle quali Avvenire ha dedicato una lunga campagna giornalistica, ndr) che hanno saputo usare il loro talento relazionale per evitare potenziali conflitti. Abigail, l’anonima donna di Tekòa, la regina Ester. Donne sapienti che riuscirono ad evitare guerre con le loro parole diverse, con un logos di pace. Forse perché da piccoli ci insegnano a trasformare i primi suoni e rumori in parole, perché nutrono i loro bambini con latte e storie, o forse perché per migliaia di anni, sotto le tende, si scambiavano soprattutto parole di vita. Forse per tutto questo e certamente per altro ancora, le donne sanno spesso parlare di pace diversamente e meglio degli uomini. Soprattutto sanno cercare, creare, inventare parole che non ci sono ancora, ma che devono assolutamente esserci per continuare a vivere. Una donna ministra della pace. Magari una madre, perché la storia della pace e delle guerre dovrebbero scriverla soltanto le madri.

* Vicepresidente Fondazione The Economy of Francesco

[checked_out] => 0

[checked_out_time] => 0000-00-00 00:00:00

[catid] => 888

[created] => 2025-06-29 16:34:07

[created_by] => 64

[created_by_alias] => Luigino Bruni

[state] => 1

[modified] => 2025-06-29 16:50:50

[modified_by] => 64

[modified_by_name] => Antonella Ferrucci

[publish_up] => 2025-06-29 16:39:20

[publish_down] => 0000-00-00 00:00:00

[images] => {"image_intro":"","image_sp_full":"images\/2025\/06\/29\/Fiori_montagna_Fronte@DSara_ant.jpg","image_sp_thumb":"images\/2025\/06\/29\/Fiori_montagna_Fronte@DSara_ant_thumbnail.jpg","image_sp_medium":"images\/2025\/06\/29\/Fiori_montagna_Fronte@DSara_ant_medium.jpg","image_sp_large":"images\/2025\/06\/29\/Fiori_montagna_Fronte@DSara_ant_large.jpg","float_intro":"","image_intro_alt":"","image_intro_caption":"","image_fulltext":"","float_fulltext":"","image_fulltext_alt":"","image_fulltext_caption":""}

[urls] => {"urla":false,"urlatext":"","targeta":"","urlb":false,"urlbtext":"","targetb":"","urlc":false,"urlctext":"","targetc":""}

[attribs] => {"article_layout":"","show_title":"","link_titles":"","show_tags":"","show_intro":"","info_block_position":"","info_block_show_title":"","show_category":"","link_category":"","show_parent_category":"","link_parent_category":"","show_associations":"","show_author":"","link_author":"","show_create_date":"","show_modify_date":"","show_publish_date":"","show_item_navigation":"","show_icons":"","show_print_icon":"","show_email_icon":"","show_vote":"","show_hits":"","show_noauth":"","urls_position":"","alternative_readmore":"","article_page_title":"","show_publishing_options":"","show_article_options":"","show_urls_images_backend":"","show_urls_images_frontend":"","spfeatured_image":"images\/2025\/06\/29\/Fiori_montagna_Fronte@DSara_ant.jpg","spfeatured_image_alt":"","post_format":"standard","gallery":"","audio":"","video":"","helix_ultimate_video":"","helix_ultimate_article_format":"standard","helix_ultimate_image":"images\/2025\/06\/29\/Fiori_montagna_Fronte@DSara_ant.jpg","link_title":"","link_url":"","quote_text":"","quote_author":"","post_status":""}

[metadata] => {"robots":"","author":"","rights":"","xreference":""}

[metakey] =>

[metadesc] =>

[access] => 1

[hits] => 1694

[xreference] =>

[featured] => 1

[language] => it-IT

[on_img_default] => 0

[readmore] => 4678

[ordering] => 0

[category_title] => IT - Editoriali Avvenire

[category_route] => economia-civile/it-editoriali-vari/it-varie-editoriali-avvenire

[category_access] => 1

[category_alias] => it-varie-editoriali-avvenire

[published] => 1

[parents_published] => 1

[lft] => 79

[author] => Luigino Bruni

[author_email] => ferrucci.anto@gmail.com

[parent_title] => IT - Editoriali vari

[parent_id] => 893

[parent_route] => economia-civile/it-editoriali-vari

[parent_alias] => it-editoriali-vari

[rating] => 0

[rating_count] => 0

[alternative_readmore] =>

[layout] =>

[params] => Joomla\Registry\Registry Object

(

[data:protected] => stdClass Object

(

[article_layout] => _:default

[show_title] => 1

[link_titles] => 1

[show_intro] => 1

[info_block_position] => 0

[info_block_show_title] => 1

[show_category] => 1

[link_category] => 1

[show_parent_category] => 1

[link_parent_category] => 1

[show_associations] => 0

[flags] => 1

[show_author] => 0

[link_author] => 0

[show_create_date] => 1

[show_modify_date] => 0

[show_publish_date] => 1

[show_item_navigation] => 1

[show_vote] => 0

[show_readmore] => 0

[show_readmore_title] => 0

[readmore_limit] => 100

[show_tags] => 1

[show_icons] => 1

[show_print_icon] => 1

[show_email_icon] => 1

[show_hits] => 0

[record_hits] => 1

[show_noauth] => 0

[urls_position] => 1

[captcha] =>

[show_publishing_options] => 1

[show_article_options] => 1

[save_history] => 1

[history_limit] => 10

[show_urls_images_frontend] => 0

[show_urls_images_backend] => 1

[targeta] => 0

[targetb] => 0

[targetc] => 0

[float_intro] => left

[float_fulltext] => left

[category_layout] => _:blog

[show_category_heading_title_text] => 0

[show_category_title] => 0

[show_description] => 0

[show_description_image] => 0

[maxLevel] => 0

[show_empty_categories] => 0

[show_no_articles] => 1

[show_subcat_desc] => 0

[show_cat_num_articles] => 0

[show_cat_tags] => 1

[show_base_description] => 1

[maxLevelcat] => -1

[show_empty_categories_cat] => 0

[show_subcat_desc_cat] => 0

[show_cat_num_articles_cat] => 0

[num_leading_articles] => 0

[num_intro_articles] => 14

[num_columns] => 2

[num_links] => 0

[multi_column_order] => 1

[show_subcategory_content] => -1

[show_pagination_limit] => 1

[filter_field] => hide

[show_headings] => 1

[list_show_date] => 0

[date_format] =>

[list_show_hits] => 1

[list_show_author] => 1

[list_show_votes] => 0

[list_show_ratings] => 0

[orderby_pri] => none

[orderby_sec] => rdate

[order_date] => published

[show_pagination] => 2

[show_pagination_results] => 1

[show_featured] => show

[show_feed_link] => 1

[feed_summary] => 0

[feed_show_readmore] => 0

[sef_advanced] => 1

[sef_ids] => 1

[custom_fields_enable] => 1

[show_page_heading] => 0

[layout_type] => blog

[menu_text] => 1

[menu_show] => 1

[secure] => 0

[helixultimatemenulayout] => {"width":600,"menualign":"right","megamenu":0,"showtitle":1,"faicon":"","customclass":"","dropdown":"right","badge":"","badge_position":"","badge_bg_color":"","badge_text_color":"","layout":[]}

[helixultimate_enable_page_title] => 1

[helixultimate_page_title_alt] => Economia Civile

[helixultimate_page_subtitle] => Editoriali Avvenire

[helixultimate_page_title_heading] => h2

[page_title] => Editoriali Avvenire

[page_description] =>

[page_rights] =>

[robots] =>

[access-view] => 1

)

[initialized:protected] => 1

[separator] => .

)

[displayDate] => 2025-06-29 16:34:07

[tags] => Joomla\CMS\Helper\TagsHelper Object

(

[tagsChanged:protected] =>

[replaceTags:protected] =>

[typeAlias] =>

[itemTags] => Array

(

)

)

[slug] => 20207:un-ministero-della-pace-e-necessario

[parent_slug] => 893:it-editoriali-vari

[catslug] => 888:it-varie-editoriali-avvenire

[event] => stdClass Object

(

[afterDisplayTitle] =>

[beforeDisplayContent] =>

[afterDisplayContent] =>

)

[text] => Opinioni - Dare un nome così impegnativo a un incarico di governo significherebbe fare qualcosa di profetico, in tempi di guerra. Dare un incarico a una figura femminile lo sarebbe ancora di più

di Luigino Bruni*

pubblicato su Avvenire il 29/06/2025

La storia civile e morale dei popoli può essere scritta seguendo la storia dei loro ministeri. I ministeri soppressi, i nomi nuovi dati ai vecchi ministeri, i nomi scelti per i nuovi. Il governo Mussolini, ad esempio, nel ventennio più buio della nostra storia moderna, cambiò nomi a vecchi ministeri, ne soppresse alcuni e soprattutto ne introdusse molti di nuovi: ministero delle corporazioni, ministero della produzione bellica, dell’educazione nazionale, della cultura popolare, ecc. E conservò il ministero della guerra.

[jcfields] => Array

(

)

[type] => intro

[oddeven] => item-odd

)

Marco, forse, partecipò alla fondazione del Monte di Ascoli nel 1458, il primo Monte di Pietà. Quindi a quello di Fabriano nel 1470, di Jesi, di Camerino, di Ancona e Vicenza, e al Monte frumentario di Macerata. Diversamente da molti altri frati costruttori di Monti di Pietà (i francescani ne fondarono, in circa mezzo secolo, centinaia), tra questi Bernardino da Feltre, Barnaba da Terni o Michele da Milano, la peculiarità delle fondazioni di Marco era il sine merito, cioè l’assenza d’interesse sui prestiti del Monte. Lui proponeva infatti prestiti gratuiti, perché il suo primo obiettivo era la lotta all’usura che, seguendo Bernardino da Siena, considerava l’azione di una classe compatta che operava di concerto contro il bene comune e i poveri, con la complicità della corporazione dei notai. Una lotta che lo spinse ad usare, purtroppo, anche toni anti-giudaici, macchia comune a molti altri francescani del tempo. Ma mentre negava i prestiti onerosi, Marco riconosceva la legittima esigenza di remunerare i dipendenti dei Monti, distinguendo le entrate necessarie a questo scopo dalle entrate per interessi. I Monti, per Marco, avrebbero dovuto cercare altre fonti per sostenersi, non gli interessi sui mutui; una tesi complessa, e criticata, anche perché lo scopo specifico dei Monti era il prestito, ed era difficile immaginare fonti di reddito diverse dagli interessi (moderati) per finanziarsi. Infatti il sine merito fu presto abbandonato dal movimento francescano, che riconobbe la liceità di un moderato tasso d’interesse sui mutui (il 5% annuo), e la differenza tra “colmo” e “raso” nei Monti frumentari dove l’interesse si pagava in grano. In ogni caso, l’idea francescana di una banca che fosse una istituzione nonprofit o, meglio, una impresa civile, è estremamente importante. Lo scopo sociale della banca non doveva essere fare profitti e rendite ma rispondere a un diritto fondamentale dei poveri e di ogni persona di avere accesso al credito. Un messaggio che oggi suona utopico, ma che in realtà è soltanto profetico – nel Regno dei cieli, che prima o poi dovrà arrivare, le banche non saranno disegnate per massimizzare i profitti ma per facilitare i progetti di famiglie e imprese, e il profitto sarà un segnale di sostenibilità non lo scopo.

Marco, forse, partecipò alla fondazione del Monte di Ascoli nel 1458, il primo Monte di Pietà. Quindi a quello di Fabriano nel 1470, di Jesi, di Camerino, di Ancona e Vicenza, e al Monte frumentario di Macerata. Diversamente da molti altri frati costruttori di Monti di Pietà (i francescani ne fondarono, in circa mezzo secolo, centinaia), tra questi Bernardino da Feltre, Barnaba da Terni o Michele da Milano, la peculiarità delle fondazioni di Marco era il sine merito, cioè l’assenza d’interesse sui prestiti del Monte. Lui proponeva infatti prestiti gratuiti, perché il suo primo obiettivo era la lotta all’usura che, seguendo Bernardino da Siena, considerava l’azione di una classe compatta che operava di concerto contro il bene comune e i poveri, con la complicità della corporazione dei notai. Una lotta che lo spinse ad usare, purtroppo, anche toni anti-giudaici, macchia comune a molti altri francescani del tempo. Ma mentre negava i prestiti onerosi, Marco riconosceva la legittima esigenza di remunerare i dipendenti dei Monti, distinguendo le entrate necessarie a questo scopo dalle entrate per interessi. I Monti, per Marco, avrebbero dovuto cercare altre fonti per sostenersi, non gli interessi sui mutui; una tesi complessa, e criticata, anche perché lo scopo specifico dei Monti era il prestito, ed era difficile immaginare fonti di reddito diverse dagli interessi (moderati) per finanziarsi. Infatti il sine merito fu presto abbandonato dal movimento francescano, che riconobbe la liceità di un moderato tasso d’interesse sui mutui (il 5% annuo), e la differenza tra “colmo” e “raso” nei Monti frumentari dove l’interesse si pagava in grano. In ogni caso, l’idea francescana di una banca che fosse una istituzione nonprofit o, meglio, una impresa civile, è estremamente importante. Lo scopo sociale della banca non doveva essere fare profitti e rendite ma rispondere a un diritto fondamentale dei poveri e di ogni persona di avere accesso al credito. Un messaggio che oggi suona utopico, ma che in realtà è soltanto profetico – nel Regno dei cieli, che prima o poi dovrà arrivare, le banche non saranno disegnate per massimizzare i profitti ma per facilitare i progetti di famiglie e imprese, e il profitto sarà un segnale di sostenibilità non lo scopo.

Erano certamente opere caritative, ma nel senso dell’etimologia latina di caritas, cioè ‘quel che è caro’, ciò che ha valore economico. Una parola commerciale che i cristiani di Roma presero in prestito dai mercanti, anche se ci aggiunsero una umile ‘acca’ - charitas - per dire che quella parola era anche traduzione della ‘charis’ greca, cioè della grazia, della gratuità. Non capiamo nulla del nostro modello economico, quello che c’era fino ad ieri e che oggi sta scomparendo per ignoranza e incuria, se separiamo il dono dal contratto, il mercato dalla gratuità. È questo impasto, questo meticciato di spiriti che ha creato lo spirito del capitalismo meridiano, che porta frutti e vivifica finché resta spurio e misto.

Erano certamente opere caritative, ma nel senso dell’etimologia latina di caritas, cioè ‘quel che è caro’, ciò che ha valore economico. Una parola commerciale che i cristiani di Roma presero in prestito dai mercanti, anche se ci aggiunsero una umile ‘acca’ - charitas - per dire che quella parola era anche traduzione della ‘charis’ greca, cioè della grazia, della gratuità. Non capiamo nulla del nostro modello economico, quello che c’era fino ad ieri e che oggi sta scomparendo per ignoranza e incuria, se separiamo il dono dal contratto, il mercato dalla gratuità. È questo impasto, questo meticciato di spiriti che ha creato lo spirito del capitalismo meridiano, che porta frutti e vivifica finché resta spurio e misto.

Una presenza, quindi, molto più capillare ed estesa di quanto pensassimo finora, una vera rete di microcredito, durata secoli. Dei Monti frumentari abbiamo già parlato su Avvenire. Con il vicedirettore Marco Ferrando e Federcasse (Bcc) abbiamo realizzato anche una serie di podcast “

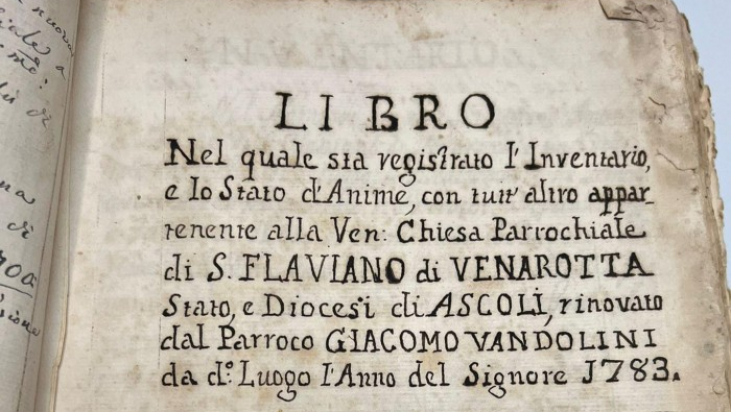

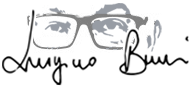

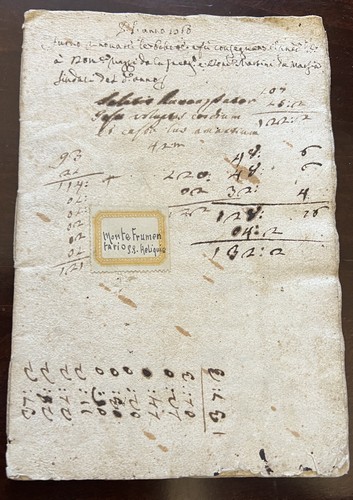

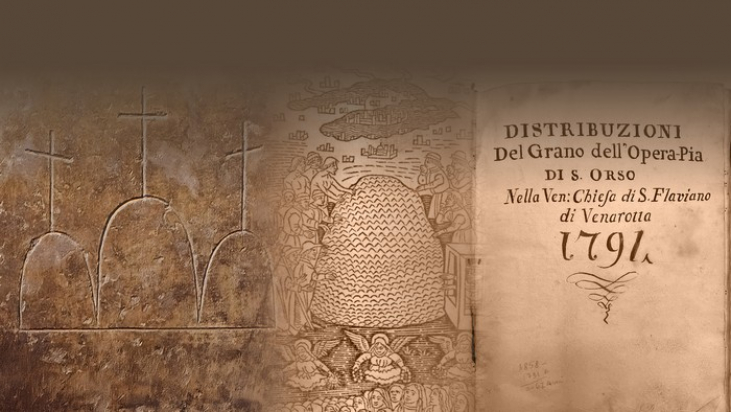

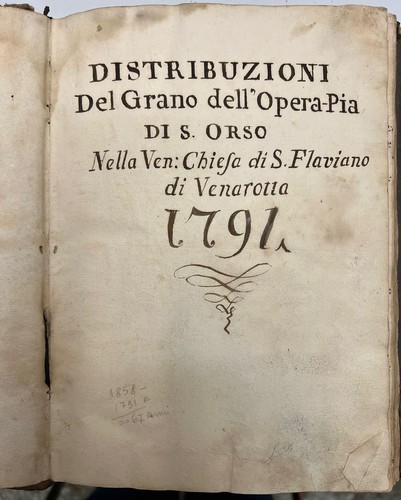

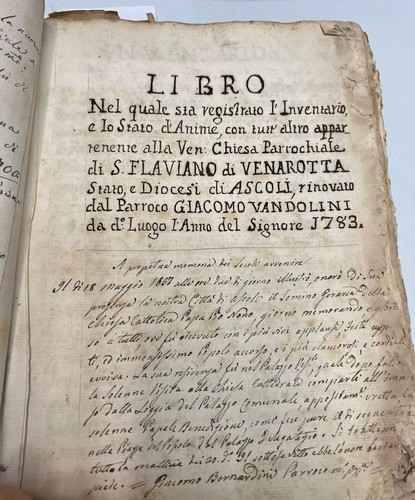

Una presenza, quindi, molto più capillare ed estesa di quanto pensassimo finora, una vera rete di microcredito, durata secoli. Dei Monti frumentari abbiamo già parlato su Avvenire. Con il vicedirettore Marco Ferrando e Federcasse (Bcc) abbiamo realizzato anche una serie di podcast “ Seguono poi le scritture contabili, numerate in ordine crescente per data (1,2,3…). Le monete erano i paoli, i baiocchi e gli scudi. L’unità di volume era la quarta, ma anche il rubbio e la prebenda – a metà ottocento in diversi paesi dell’ascolano il rubbio si divideva in 8 quarte, la quarta in 4 prebende. Interessante, poi, notare che il saldo del debito poteva avvenire in grano, ma anche in moneta o in giornate di lavoro. Si legge infatti nel secondo libro, datato 10 aprile del 1826: « Giovanni, figlio di Vincenza da Gualdo, da quando ha avuto quarta una di grano aureo al prezzo di paoli dieci e mezzo, a conto ha lavorato una giornata, poi una seconda giornata, e più sconta giornate sei, e più giornate due, e più giornate quattro, e più residuo di una prebenda di grano turco paoli due, e più ha avuto quarta una di grano al prezzo di paoli quindici» . Quindi quello di Marsia era un Monte ibrido: un po’ frumentario (grano con grano), un po’ pecuniario (pagamenti del grano in moneta) e anche lavoro – anche questo è Articolo 1 della Costituzione. La scrittura era stata poi barrata dai sindaci per l’avvenuto pagamento. Le scritture del Monte di Marsia, e quelle delle parrocchie vicine, si arrestano tutte alle fine degli anni cinquanta dell’Ottocento, alla vigilia dell’arrivo dei Piemontesi quando queste istituzioni ecclesiali furono soppresse – un capitolo tutto da approfondire.

Seguono poi le scritture contabili, numerate in ordine crescente per data (1,2,3…). Le monete erano i paoli, i baiocchi e gli scudi. L’unità di volume era la quarta, ma anche il rubbio e la prebenda – a metà ottocento in diversi paesi dell’ascolano il rubbio si divideva in 8 quarte, la quarta in 4 prebende. Interessante, poi, notare che il saldo del debito poteva avvenire in grano, ma anche in moneta o in giornate di lavoro. Si legge infatti nel secondo libro, datato 10 aprile del 1826: « Giovanni, figlio di Vincenza da Gualdo, da quando ha avuto quarta una di grano aureo al prezzo di paoli dieci e mezzo, a conto ha lavorato una giornata, poi una seconda giornata, e più sconta giornate sei, e più giornate due, e più giornate quattro, e più residuo di una prebenda di grano turco paoli due, e più ha avuto quarta una di grano al prezzo di paoli quindici» . Quindi quello di Marsia era un Monte ibrido: un po’ frumentario (grano con grano), un po’ pecuniario (pagamenti del grano in moneta) e anche lavoro – anche questo è Articolo 1 della Costituzione. La scrittura era stata poi barrata dai sindaci per l’avvenuto pagamento. Le scritture del Monte di Marsia, e quelle delle parrocchie vicine, si arrestano tutte alle fine degli anni cinquanta dell’Ottocento, alla vigilia dell’arrivo dei Piemontesi quando queste istituzioni ecclesiali furono soppresse – un capitolo tutto da approfondire.